职校医学生工厂实习后 发现学校收中介1500 万

资料图。源自东方IC

摘要:

期待为人治病、拿镊子和药品的手,拧起了螺丝,搬起了空调。各种工厂的噪音与刺眼强光下,一些医学职校生在流水线机械重复,忍受工人的歧视和辱骂,从早到晚,像“被圈养的动物”。一纸毕业证,是他们“交着学费打工”的念想。

今年8月,多位云南商务职业学院医学生公开反映,学院签订《实习生实习就业协议》,暗示实习与毕业证挂钩,强制他们去多地电子厂工作,每日工作时长11小时,还存在每小时克扣6元工资行为。类似情况,已发生多年,我们联系上几位相关毕业生,在同样的遭遇之后,他们终于拿到文凭,毕业找工作才发现,它却像是一张“废纸”。

文 | 姜婉茹

编辑 | 毛翊君

“拿到钱、学分、毕业证”

一盏灯打着强光,照亮自己的工位,屏幕一块一块,不停地送到眼前。每人每天要交的完好屏幕有定数,王苏近视,检查一块屏需要两三分钟,一天下来眼睛干涩,但领导要求控制在一分钟之内,一直在旁边催,“半天了都看不完”“你怎么这么笨”……如果看漏了,会被当众责骂,屏幕直接拍在她眼前。

在云南商务职业学院护理系的5年,王苏有两年寒暑假都到工厂实习。2019年,她读大二,修完了语文数学政治,开始密集接触护理专业课程。课很实用,注射、输液、清创,直接讲怎么操作,但始终没有派上用场。那年她去了厦门一家工厂,负责做汽车的屏幕——在流水线上,检查玻璃板上的污垢、划痕,清理脏污,补上瑕疵。一天穿无尘服工作12小时,早8到晚8两班倒,不能带手机,一个月休息两天,身份证交给老师保管。

进工厂实习能挣钱,一小时15块,一个月有4000,而去医院实习得交钱。她记得,进厂前老师这么动员,“给自己挣点生活费和学费,不用麻烦家里人。”之后又说,没有硬性要求,但如果不去,当心拿不到毕业证。最后,全班70多个同学,大部分都去了。

坚持不去的人,被老师说“没有组织纪律”,变成“近朱者赤,近墨者黑”的“黑”,建议大家远离,对未来没好处。去工厂实习的同学算“乖孩子”,以后会加学分,有学院引荐,更好找工作。跟王苏同校同年级的陈庆峰听进老师的话,当了“乖孩子”,为的是能找对口的口腔护理高薪工作。

展开全文

实习时间被优先保障,会挑工价高、厂里缺人的时候,结束再集体补课。他记得,过年工人们放假了,正好实习生顶上,午休吃饭只给半小时。进厂先立规矩,讲究有产量、有效率、不能聊天,干不好要承担后果,罚钱。中途想走的,要赔违约金。

陈庆峰被安排的工种是搬运,流水线上的最后一个工序,跟一些身体比较好的同学一起,把空调搬回仓库,每天要搬几百台。累,睡得也少,他精神状态很差。

2021年,在厦门的电子配件厂,陈庆峰目睹一个同学滑倒,脚伸了出去,被机器压到,脚踝骨折了,流了好多血。同学们围过去,把他抬到老师那里,然后住院,“那个同学天天嗷嗷叫……学院和工厂的人互相推责任,没人给交钱,他五六天之后才做的手术。”

陈庆峰也害怕,想着自己别受伤,去医院看病还要花钱。同在昆明的一所职业学院,在2022年发生过更严重的事。据法治日报报道,护理专业的杨林与100多名同学一起,到江西南昌的工厂实习。因连续夜班且工作超12小时,身体不适多次请假,但工厂以冲刺产量为由不批准,最终年仅17岁的杨林因呼吸衰竭死亡。

最难熬的时候,是被厂里的老工人和组长欺辱。在一个手机工厂做老年机时,陈庆峰负责拧螺丝和焊接,焊反了一个零件,直接被骂:你是猪脑子吗? 他感觉人格受到侮辱,跟老师求助,得到回复:为什么别人能干你不能干?为什么不骂别人非要骂你?

给家人打电话,全力支持儿子前途的父母也说,尽量干下去,别浪费去工厂的300块大巴车费,还有60块体检费,水电和买被褥的费用也是自己掏的,那么多钱。陈庆峰之前讲,学院教学很烂,他们也是劝:“能读就尽量往下读”。父母文化水平低,只能指望学院,何况也没法转学。

不过,工资每年都涨。他“实习”了六七次,记得2018年12元一小时,2019年涨到13元,2021年16元,2023年19元。这挺有诱惑,他想多赚点钱给父母。直到听厂里的人说,社会上招的工人都是20多元一小时。

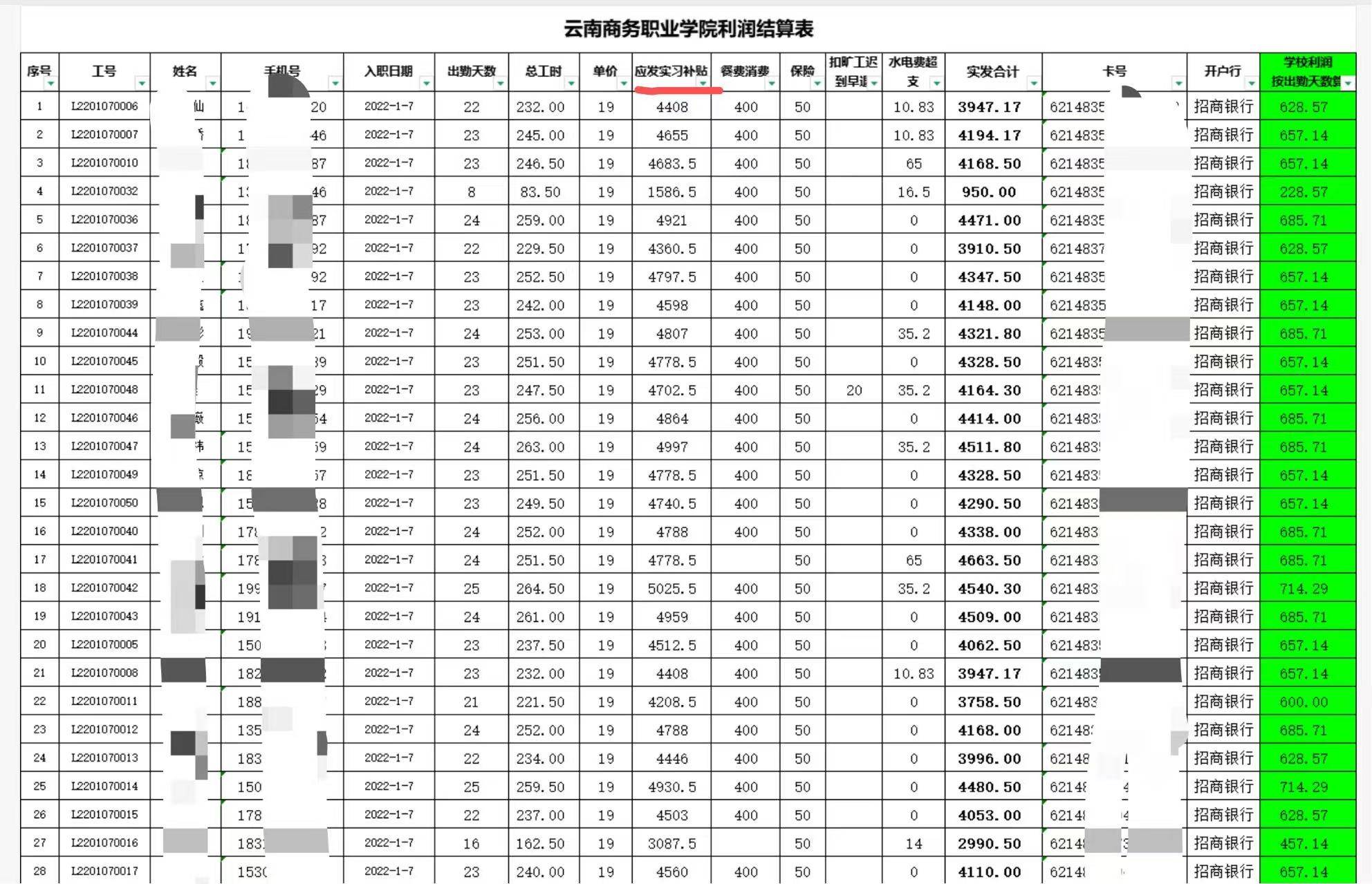

实习利润结算表。讲述者供图

每月休息的两天,陈庆峰会点杯奶茶,跟同学打一会儿台球,这是最开心的,但大部分时间他都在睡觉,太累了。日子难过,全靠一个念头撑着:“拿到钱,拿到学分,拿到毕业证就行了”。学分和实习挂钩,不实习学分就不够,拿不到毕业证,大家都怕。

这是老师动员时的“硬说辞”,也有软的:“同学们给我个面子,你们不去的话,学校是要罚我款的,扣我钱的。”也讲道理:“去医院、诊所也没用,因为你们都不会”“去社会上锻炼一下,对你们有很多好处”。

陈庆峰相信了,第一回坐上去工厂的大巴车,心里还有点“小激动”——要去体验社会了,而且第一次居然就能挣钱。后来学院里都在传,他才知道班主任是拿提成的。

今年9月,陈庆峰在天眼查上,找到了一份关于云南商务职业学院的民事判决书,里面提到带队进厂教师工资每月6000元,若学生流失率超过10%,工资减半。判决书显示,2020年,学院与一家中介签订了《实习生实习就业协议》,约定中介向学院支付保证金 1500 万元,学院则输送实习生参加勤工俭学,独家合作期限5年。

该中介起诉,学院收了钱但输送学生数量不够,且与他人签订了同类协议。学院则辩称,这份协议是以合法形式掩盖非法目的,以实习为名义,掩盖贩卖学生劳动力的事实。学生从事的实习都不是与本专业相关的工作,而是在工厂从事电子组装,安排学生高强度加班,涉及学生数量多,范围广,因此学院主张合同无效。最终,法院判决这份协议违反公序良俗,应认定为无效。

上述民事判决书截图,甲方为中介,乙方为学院。讲述者提供

将职校生送进专业不对口的工厂流水线,这一乱象由来已久。早在2011年,就有媒体报道职校生进电子厂实习,一干7个月,总共收入1310元。相关新闻中,还包括“幼师”“礼仪”“汽修”专业的学生。这背后是工厂为缓解用工荒,由学校、劳务中介和工厂共同构建的成熟利益链。据澎湃新闻报道,一名中介明言,学校的抽成是“羊毛出在羊身上”,而学生因不具备受《劳动法》保护的“劳动者”身份,维权艰难。

“新出路”

在大专毕业之前,陈庆峰都相信着一个美好的未来。

中考考了200多分,在老家云南,只够上公办的职高学校。他想着,自己16岁了,成绩差,上职高也没什么用。但民办高校的招生人员进村来,找到了他家里地推,“就像卖保险的一样”,提供了一个新的出路,5年制大专——学口腔护理专业好找工作,工资和社会地位双高,甚至能达到月薪3万。“老师们穿得西装革履”,陈庆峰觉得很有诚意。

刚到学院,他认真听课,早睡早起。后来发现同学都在谈恋爱、打游戏,晚上不睡觉,早上不起床,教室里面一半以上人都在打瞌睡。坐后排的人,有时候会突然蹦出来几声“五杀!”

老师不管。考试时,老师发下试卷,在讲台上玩手机,不时去外面走走,任同学为所欲为。上课是照课本念经,讲不明白,就让自习,一学期下来,一些同学的书就翻了前几页,后面都是新的。实践课教操作牙齿,同学提问,老师说自己拿手机查。很多老师刚毕业,才比学生大六七岁。平时大伙一起玩,老师也不见外,直言自己没有教师资格证。

在陈庆峰的讲述里,他在这种环境中待得久了,心气儿磨灭,也每天聊天打游戏。他曾一度很内耗,上个大学,学费一年一万四,连矿泉水都比外面贵,一瓶3块,感觉对不起父母。他还有弟弟妹妹,父母担子重,偶尔种地,日常在外打工,天天焦虑孩子的未来,总劝他们争气,勤快点,好好做人。

节假日陈庆峰回家,见过父母卖自己种的玉米,用小三轮车拉着,去村口卖,去集市上卖,都没几个人买。当老师宣布去电子厂实习,陈庆峰心疼父母,想赚这份钱。

学生拍摄视频,反映学院问题。源自截图

“被毕业证狠狠拿捏”,没得选,王苏也一门心思挣钱。大二的年三十,发三倍工资。没有新年仪式,同学们都在流水线上过的,干了12个小时。她给妈妈打电话,妈妈给她发了压岁钱。家里对她做这种实习,是十二分的同意,“刚好让你出去看看,大人的世界有多不容易。”

她老家在滇东南的山区,上学那几年,家里很贫困。爸妈为了照顾年纪小的弟弟,没外出打工,每天在地里种玉米、麦子,太阳毒得不得了,很容易晒伤。

父母很支持王苏读书,想读就一直供。但妈妈控制欲又很强,连她走路都要管,“得面带微笑”。直到她考上高中,不知道“全家都着了什么魔”,非让读职高。她从小梦想当缉毒警,家里的意思是护士好找工作。她很累,感觉有点抑郁,让干嘛就干嘛。到了学院,军训的时候,她又挣扎了一下,学院说可以退一半学费,回去读高中,但家里说既来之则安之。

后来,问题慢慢露出端倪,父母开始“怪天怪地”,也怪王苏读了这所学院。每次提起来,三个人都难过,父母说当时他们也不懂。这事成了王苏的心结。

最开始的招生宣传,学院租了医科大学的校区,把人家的人体生命馆当卖点,但进校后他们没进去上过一节实操解剖课,都是看书。王苏说,学院还让他们考证,“公共营养师”和“心理咨询师”,一个证800块钱,培训半天就去考。最后拿到的证她发现是机构自己发的,很多地方不承认。

还有专升本的函授课,多交5000块一年,专科学费7000,一年加起来要一万三。最后这个本科课程,就是考试前突击一个月,不是全日制本科,对找工作也不是很有帮助。

学校就是“草台班子”,秦淼形容。她在2016年进入一所云南职校读护理专业,三年换了四五位护理学老师——有一位爱发火的,有一位爱提自己的儿子,一整节课讲儿子特优秀,上了全州最好的初中。班主任会阴沉着脸讲,没心情上课,反正同学也不听,“这辈子也就这样了”。

只有一位解剖学老师,不管同学们窃窃私语做小动作,努力用通俗易懂的话讲课,让一小部分想学的人尽量听到。每节课老师都提问秦淼,她的成绩也最高。据说老师兼顾上卫校的课,到了秦淼班上,总是不太开心,生气的时候会讲,“希望你们对得起父母面朝黄土背朝天,也对得起自己的青春。”

17岁中考,秦淼考了400,高中分数线420,家里会接到各个职中的电话。她家在云南山区,父亲不知从哪里认识了一个叔叔,说可以来自己的学校上学,半军事化管理,服务很好。

父亲骑了4个小时的摩托,送她去看这所学校。她想学航空,或者幼教,父母一定让读护理。再问选哪个学校,她就说随便。学费一年5700,厕所是旱厕,经常漫到学校外面路上。同学多半是离异或留守家庭,流行跳社会摇、厕所里拍照、在额头上纹一个眼睛。时常发生打架斗殴、入院流产的事情,她也忍了。唯一不能随便的事,是得混个毕业证。

进工厂的实习,学校称为“勤工俭学”,跟毕业证挂钩。秦淼当时出过最远的门,就是从家到学校。这次被分配的工厂在上海。每个同学带着500块路费,坐了4个小时大巴,先到昆明火车站。在火车站等了6个小时,坐上火车,又是38个小时。

分了宿舍,之后是签合同,上面写着11-13元一小时。在流水线的苦,她没法跟家里说,本来也需要勤工俭学。除了第一年,她没用过家里的钱,不是实习就当服务员,收停车费。秦淼从小痛经,痛得起不来床时,母亲也会责问她怎么只煮一锅饭,没做菜:“大家都是这么痛过来的,我那个时候还得割谷子插秧子。”父亲也说:好些就起来做饭,别躺了。

学生签的合同。讲述者供图

有一回上着课,肚子又痛了,缺氧,同学说她嘴唇发紫。秦淼打电话给母亲,想要点钱去医院做检查,母亲说钱在父亲那里。打给父亲,他一接通就发脾气:“家里面哪有钱给你看病呢?”

“付费打螺丝”

王苏进工厂实习三四次后,老师又宣布了“游戏规则”——进工厂次数多的,可以先选去哪家医院做毕业实习。老师一下念了30多家医院,这是几年来进工厂的“奖品”。但有七八个护理班参与争抢,每班有七八十人,还有医学影像专业的。

全校的氛围都很焦灼,老师说,“为了进医院争破头皮”。大家可以再去山东、深圳、重庆、厦门的工厂,这一回,干一个月算一次勤工俭学,干两个月算两次,而且白班工资能拿到5200,干两个月就够交学费。这是“最后一次刷分机会”,目的就是拉开差距。

全班都是从开始就一直去勤工俭学的人,老师借此说,“坚决不能因为这一回,就丧失了这个机会”。工作难找,老师举了例子,以前几个女生,实习表现优异,做人到位,被留在了医院里。“起码你要生存,要活下去。”这是最后的动员。

王苏没想到,听话进厂的好处,最后又有了新解读。次数多不是先选医院,只是优先抽签,“好像有得选,又没得选”。

毕业三年,她去很多家诊所问过,普遍都说月薪2000,干满一年加500,医院基本都只招本科的。面试过一家药企,也是开2000,要求在住院部跟养老部轮岗,照料老人的吃喝拉撒。她在昆明一家诊所上过班,早8晚10,早上开门、消毒、药品库存、病人药物发放,甚至打扫厕所都要干。她离开云南,到了南方沿海省份,工作好找一些。

秦淼班上的63个同学,最后只有两个人在医院工作。这是她肄业四五年后,得知的消息。同学去找工作,收到的反馈都是,“不行,你们这个不是卫校”“不正规啊”。她的一个朋友拿到了毕业证,去当地的小医院应聘,招办的直接说,可以实习六个月,月薪600,但是转不了正,那需要护士资格证。朋友跟秦淼哭着说:“白读了,四年青春都喂狗了”。

秦淼很庆幸,自己没读最后一年,省下了一万二的学费。父亲不给钱去医院检查痛经的问题,班主任打电话辱骂她,挨个问室友,她是不是怀孕了?她收拾了所有东西,丟到学校垃圾堆,不读了。即便顺利毕业,她知道,也没有正规医院会用她。

她后来去医院检查,是得了子宫肌瘤。秦淼没去找过工作,嫁了人,做全职妈妈,“过着很迷茫的生活”。在她看来,从踏进学校开始,就像经历了一场“杀猪盘”——不在乎学生前程的老师,对人生没有计划的学生,“还有一批看不起我们职校生,却要用我们捞金的社会人士”。

在工厂产线上就被人看不起。工人会说自己做得好、速度快,也炫耀自己家的小孩,学习好,不用吃苦。她反观自己,每天在流水线上时间那么长,早出晚归,看不到阳光,“很像被圈养的某种动物”。2017年实习时,她目睹过产线主任的最高战绩——骂了她同学6个小时。

资料图。源自东方IC

陈庆峰是在一家牙科诊所应聘时,受到了鄙视。当他开始在昆明找工作,学院的名字成为阻力,“天塌了一样,感觉这几年白干了,真的很崩溃。”他班上50多个同学,有去汽修厂的,去饭店的,送外卖的,没有一个人找到对口的工作,成为口腔医生。

陈庆峰跑过十几家口腔门诊,人家说一些专业名词,什么根管治疗,自己都没听过。让演示下拔牙,他只学过先打麻药,然后硬拔,糊弄过去了。再问补牙,就不会了。作为积极实习的好学生,他拿到了毕业证——这张他曾看得比天大的纸,所有同学都拿到了。不过,上面写的专业是护理,他只能跟人说,自己学的“口腔护理”。最后没有一家诊所愿意要他,连实习机会都不给。

他后来才知道,想要成为口腔医生,得考执业医师资格证,本科才能报考,他读的大专,先得考执业助理医师证。医师资格考试有严格的专业限制,毕业证上不是口腔医学专业,作为护理学类毕业生,他甚至没有报考资格。但学院从来没讲过这些,最终也没安排过一个医院实习。

从敷衍的教学、混乱的学习环境,到不对口的实习,低含金量的文凭,一条环环相扣的链条,似乎早已注定了走出校门后的困境。

找工作的过程里,身上的钱快花完了,没办法,陈庆峰投奔了在外省电子厂上班的老乡,继续在工厂打螺丝。每天流水线两班倒,也是做老人机,干的活和之前学院安排的实习没区别。只有年龄大了一点,不被那么多人欺负了。爸妈知道了,欣慰陈庆峰能养活自己了,也心疼,焦虑他的出路。

父母曾满心希望他能当牙医。他也喜欢,收入高,又能帮患者解决病痛。回想起来,在学院的五年,只拿到废纸一样的毕业证,花了十几万学费生活费,把家里都掏空了。最后还是找了月薪4千、电子厂流水线的工作。之前的实习,相当于“付费打螺丝”。

(为保护隐私,文中人物均为化名。)

(视频由讲述者提供)

评论